黃偉綸網誌介紹藍地石礦場

上星期,我為大家介紹有關香港石礦業發展的專題展覽。這次特意再走近一點,邀請土木工程拓展署轄下土力工程處礦務部的同事,帶大家深入現時唯一仍在營運的屯門藍地石礦場,了解其運作,以及部門爆炸品組「開山劈石」的爆破工作。

藍地石礦場早於1960年代便有工人開採,及至1982年政府才開始以合約形式管理。礦場位於屯門新市鎮北面約三公里,佔地約30公頃。礦務部高級土力工程師孔健忠表示,礦場已開採超過40年,現時所生產的石料比例佔香港全部供應約5%;預計在2022至2023年左右完成開採後,會作新的發展用途。

石礦場不止生產石料

石礦場一個月可以生產約七萬噸石料。開採過程當中,被劈碎後的岩石,會以卡車或輸送帶運送到岩石破碎機作進一步壓碎、隔篩和分類。加工後的石料稱為碎石,分不同尺寸,可用於各種建築用途,包括生產混凝土和瀝青。

由於生產混凝土和瀝青需要源源不絕的碎石,若把製造混凝土、瀝青的相關生產線集中在石礦場,這種一站式的綜合營運模式,可以提升處理和運輸石料的效率,節省時間、降低成本,並減少碳排放。另外,石礦場亦負責處理本地建造工程產生的剩餘石料,循環再造成有用的碎石。

由「揼石仔」到炸藥爆破

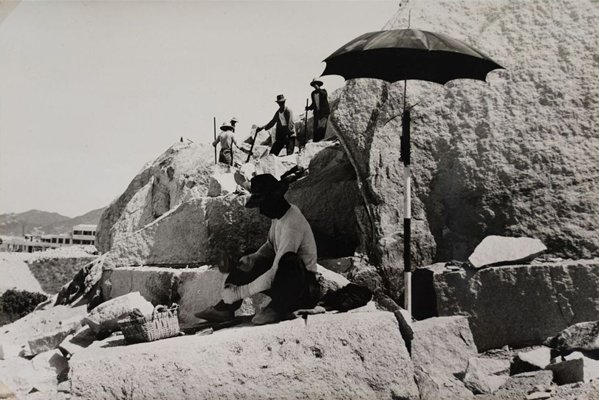

早期的石礦場,開鑿岩石的方法相當耗費人力。工人會先用鎚、鑿,在石上開鑿石孔,再利用楔子將石塊從岩體分離。為了生產碎石,工人要用手鎚將岩石塊逐一鑿碎,即所謂「揼石仔」。以往石礦場甚少考慮工人的健康和安全,以及開挖石礦對周邊環境的影響。隨着政府於1960年代開始引入爆破和工地安全的法規,情況逐漸得到改善。

現時採擴已不再需要「揼石仔」。現代石礦場會採用「定控爆破」的開採方式,把天然岩石破碎。礦務部一級爆炸品主任謝偉棠說,現今的爆破技術已經發展得相當成熟,以爆破方式採石,既穩妥又有效率。儘管如此,每次進行爆石前,石礦場營運商均需向礦務部申請及取得批核,以確保整個爆石過程的設計、安排及監控符合安全和環境標準,燃爆手才可使用爆炸品進行爆破。

謝偉棠說,每次爆石,無論範圍多大,都能感受到爆炸品的威力,所以安全甚為重要。在爆破時,現場適當位置會設置「炮籠」(爆破防護籠)和「排柵」(垂直屏障)等保護措施,以確保不會有碎石飛彈出作業範圍以外的地區,保障石礦場工友及周邊設施的安全。

減低對周邊環境影響

至於爆破時使用的炸藥,礦務部高級爆炸品主任梁伯明表示,在爆破工程前,他們會從政府的炸藥倉庫,運送「條裝」炸藥和「雷管」(引爆炸藥的裝置)到爆破現場,然後放進預先鑽探好的「炮孔」。不同雷管可以進行不同的延時爆破,目的是把爆破期間導致的震動、空氣衝擊波、噪音等影響降至最低。

現時礦務部有30多名爆炸品主任,梁伯明說,香港不少基建項目均需要進行爆破工程,例如地盤平整時的開山劈石,或是隧道工程的深層挖掘。有些時候爆破要在清晨完成,同事便要凌晨時分上班;視乎地盤環境,有時更要深入地底,工作環境又熱又焗,還要套上一身沉重裝備,箇中滋味,實在難以言喻。

不論是剛完成歷史任務的安達臣道石礦場,還是現時唯一仍在運作的屯門藍地石礦場,在過去多年,都有不少工程人員參與開山劈石。我十分感謝同事團隊的專業精神,辛勞地完成每一次爆破任務,默默貢獻香港的基建發展。

(以上是發展局局長黃偉綸7月8日在網誌發表的文章)